「酒問屋の町」東京・新川

江戸時代、「新川」は水運の便が良く、酒問屋の集積地でした。

河岸に建ち並ぶ酒蔵の風景は、数多くの挿絵や浮世絵などにも描かれます。

この水路は、物資輸送の重要な動脈となり、特に上方(伊丹・灘)で生産された「下り酒」の流通において中心的な役割を果たしていました。

この地理的優位性から、新川の両岸には次々と酒問屋が軒を連ねるようになり、“酒問屋の町”として栄えたのです。

「酒問屋の守護神」新川大神宮

慶光院周清上人が寛永2年に徳川2代将軍から江戸代官町に屋敷を賜り、邸内に伊勢両宮の遥拝所を設けられたのに始まります。

その後、明暦3年に江戸の大火による類焼で替地を新川に賜り社殿が造営されました。以来、当地の産土神であるとともに、この地に集積していた酒問屋の守護神として崇敬を集めてきました。

昭和20年には戦災により社殿が焼失しましたが、昭和27年に酒問屋の有志一同が再建を発起して、同年10月17日に竣工遷宮、今日に至っています。

「新川酒問屋」加島屋

加島屋は、ここ新川の地で創業して以来、歴史ある「新川」の伝統を受け継ぐ下り酒問屋です。

江戸時代から連綿と続く酒文化の担い手として、単なる商品としての酒ではなく、日本の伝統文化としての酒の価値を大切にしています。

時代は変わっても、良質な酒を見極め、お客様にお届けするという酒問屋の本質的な役割は変わらず、その精神を今日まで守り続けてきました。

最新のお知らせ

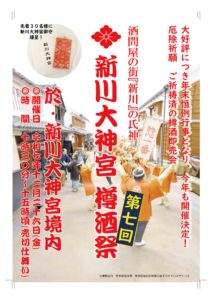

第7回 新川大神宮樽酒祭【2025年12月26日(金)】

2025年12月19日

日本酒「惣花」加島屋400年限定版

2025年10月19日